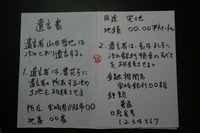

2010年08月26日

豆知識「10粒目」

こんにちは

小林市はちょっと涼しいです^^

このまま秋になって欲しいです。

さて、引き続き「遺留分」です。やっと「ある一定の割合」です。いきますよ~

前回の「法定相続分」も絡んできますので、ちょっと「ややこしい」かもしれませんが、頑張って説明します。

遺留分の「一定の割合」は2種類です

1.「直系尊属(父母です)のみが相続人であれば、3分の1」

2.「それ以外は、2分の1」

この2種類です。「あれ?ややこしくないぞ」と思った方、凄いです。私はイマイチわかりませんでした

例をあげてみます。私の復習も兼ねて…

Aさんが亡くなった場合です。

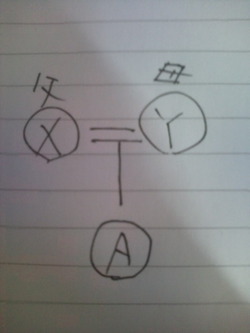

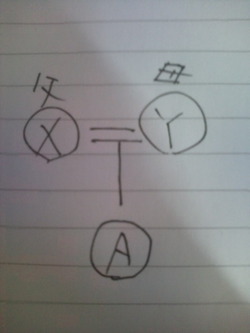

まず1.「直系尊属のみ」の場合です。

Aさんには配偶者も子供もいませんでしたので、遺産は両親がすべて相続するはずでした。

しかしAさんは、亡くなる前に、全くの他人のFさんに全て贈与していました。

このような場合に、XさんYさんは「3分の1」を取り戻す事が出来ます。

Aさんの全財産が120万であれば、40万を「遺留分」として取り戻すことが出来ます。

次は2.「それ以外」です。

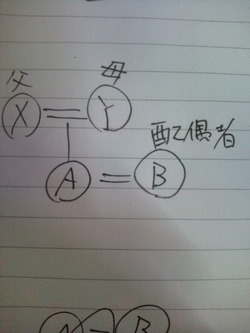

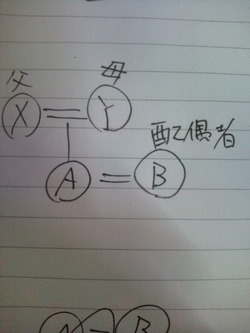

Aさんには両親と配偶者Bさんがいましたが、子供はいませんでした。

前例と同様に、Aさんは亡くなる前に、Fさんに財産すべてを贈与していました。

この場合、「法定相続」でいくとBさんが3分の2、XさんYさんがそれぞれ6分の1「取り分」があるはずでしたが

今のところ取り分はありません。ここで「遺留分」を取り戻せます。

割合は、Bさんが3分の2の2分の1ですので、3分の1を取り戻せます。2/3×1/2=1/3

XさんYさんはそれぞれ6分の1の2分の1ですので、それぞれ12分の1を取り戻せます。1/6×1/2=1/12

120万の時、Aさんは40万、X・Yさんはそれぞれ10万です。

Aさんには配偶者Bさんと子供CちゃんDちゃんがいた場合は、前の例と同じ計算をします。

取り分が前の例とは違いますので、

Aさんが2分の1の2分の1で4分の1となり、C・Dちゃんがそれぞれ4分の1の2分の1で8分の1となります

120万の時、Aさんが30万、C・Dちゃんがそれぞれ15万です。

最後に、

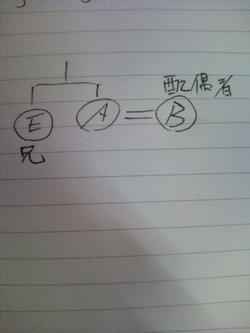

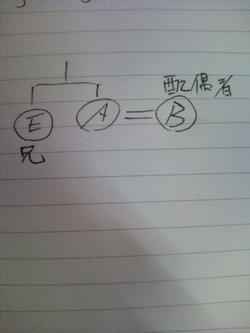

Aさんには、Bさんと兄Eさんだけの場合です。

この場合は、事情が変わってきます。

実は、兄弟姉妹には「遺留分」が無いのです。

ですので、Aさんは4分の3の2分の1の8分の3を取り戻すことができますが、

兄Eさんは取り戻すことが出来ません。

ここが他の場合と大きく違ってきます。

ここで注意点があります。

取り戻せる財産は、Aさんが亡くなる1年前に贈与した分です。

AさんとFさんが「相続する人の遺留分に食い込む事」を知っていて贈与した分は1年より前でも対象になります。

随分長くなってしまってすいません

「遺留分」はこんな感じです。

さて次回は「なぜ遺言書を作る時に、遺留分について考えなくてはいけないの?」です。

今回も最後まで読んで下さりありがとうございます。

では

小林市はちょっと涼しいです^^

このまま秋になって欲しいです。

さて、引き続き「遺留分」です。やっと「ある一定の割合」です。いきますよ~

前回の「法定相続分」も絡んできますので、ちょっと「ややこしい」かもしれませんが、頑張って説明します。

遺留分の「一定の割合」は2種類です

1.「直系尊属(父母です)のみが相続人であれば、3分の1」

2.「それ以外は、2分の1」

この2種類です。「あれ?ややこしくないぞ」と思った方、凄いです。私はイマイチわかりませんでした

例をあげてみます。私の復習も兼ねて…

Aさんが亡くなった場合です。

まず1.「直系尊属のみ」の場合です。

Aさんには配偶者も子供もいませんでしたので、遺産は両親がすべて相続するはずでした。

しかしAさんは、亡くなる前に、全くの他人のFさんに全て贈与していました。

このような場合に、XさんYさんは「3分の1」を取り戻す事が出来ます。

Aさんの全財産が120万であれば、40万を「遺留分」として取り戻すことが出来ます。

次は2.「それ以外」です。

Aさんには両親と配偶者Bさんがいましたが、子供はいませんでした。

前例と同様に、Aさんは亡くなる前に、Fさんに財産すべてを贈与していました。

この場合、「法定相続」でいくとBさんが3分の2、XさんYさんがそれぞれ6分の1「取り分」があるはずでしたが

今のところ取り分はありません。ここで「遺留分」を取り戻せます。

割合は、Bさんが3分の2の2分の1ですので、3分の1を取り戻せます。2/3×1/2=1/3

XさんYさんはそれぞれ6分の1の2分の1ですので、それぞれ12分の1を取り戻せます。1/6×1/2=1/12

120万の時、Aさんは40万、X・Yさんはそれぞれ10万です。

Aさんには配偶者Bさんと子供CちゃんDちゃんがいた場合は、前の例と同じ計算をします。

取り分が前の例とは違いますので、

Aさんが2分の1の2分の1で4分の1となり、C・Dちゃんがそれぞれ4分の1の2分の1で8分の1となります

120万の時、Aさんが30万、C・Dちゃんがそれぞれ15万です。

最後に、

Aさんには、Bさんと兄Eさんだけの場合です。

この場合は、事情が変わってきます。

実は、兄弟姉妹には「遺留分」が無いのです。

ですので、Aさんは4分の3の2分の1の8分の3を取り戻すことができますが、

兄Eさんは取り戻すことが出来ません。

ここが他の場合と大きく違ってきます。

ここで注意点があります。

取り戻せる財産は、Aさんが亡くなる1年前に贈与した分です。

AさんとFさんが「相続する人の遺留分に食い込む事」を知っていて贈与した分は1年より前でも対象になります。

随分長くなってしまってすいません

「遺留分」はこんな感じです。

さて次回は「なぜ遺言書を作る時に、遺留分について考えなくてはいけないの?」です。

今回も最後まで読んで下さりありがとうございます。

では

Posted by てっちゃーん at 11:56│Comments(4)

│豆知識

この記事へのコメント

すごーい。

こんなにいろんなケースがあるんですね。

贈与ってよく聞くけど、何のことなんでしょう?

私はもうすでに分数の計算はできないのでこのような仕事は無理です(笑)

こんなにいろんなケースがあるんですね。

贈与ってよく聞くけど、何のことなんでしょう?

私はもうすでに分数の計算はできないのでこのような仕事は無理です(笑)

Posted by テリエ at 2010年08月27日 07:22

テリエさん

「贈与」とは「タダ(無料)であげる」事です。

「贈与」されてみたい(笑)

他にも色んなケースがありますよ~

人それぞれですからね。

「贈与」とは「タダ(無料)であげる」事です。

「贈与」されてみたい(笑)

他にも色んなケースがありますよ~

人それぞれですからね。

Posted by てっちゃーん at 2010年08月27日 08:01

at 2010年08月27日 08:01

at 2010年08月27日 08:01

at 2010年08月27日 08:01はじめまして じゃい子です。

財産贈与は贈与税が払える人は良いんですけど(笑)

姉妹(兄弟)が何人かいて、親の面倒をみても みなくても・・・遺言状も無く親が亡くなったら、権利だけ主張する子供がいたりで 結構もめるんですよね~

以前、冠婚葬祭業で15年働いていて親族間のお金の争いの話しを随分聞きましたけど・・・家族で憎しみ合うにも悲しいですからね~

本当に勉強になります。

お金も無いけど、子供が一人のじゃい子としましては、財産争いしないだけ良かったかもです。(割り算とか面倒だもんね・・・笑)

財産贈与は贈与税が払える人は良いんですけど(笑)

姉妹(兄弟)が何人かいて、親の面倒をみても みなくても・・・遺言状も無く親が亡くなったら、権利だけ主張する子供がいたりで 結構もめるんですよね~

以前、冠婚葬祭業で15年働いていて親族間のお金の争いの話しを随分聞きましたけど・・・家族で憎しみ合うにも悲しいですからね~

本当に勉強になります。

お金も無いけど、子供が一人のじゃい子としましては、財産争いしないだけ良かったかもです。(割り算とか面倒だもんね・・・笑)

Posted by (株)探偵POC at 2010年09月01日 21:27

at 2010年09月01日 21:27

at 2010年09月01日 21:27

at 2010年09月01日 21:27じゃい子さん

はじめまして

贈与税で悩んでみたい”てっちゃーん”です。

わずか十数万円でも争いになってしまう場合もありますからね。本当に悲しい事です。

財産は無いけど、「心の財産」は残したいですね。

はじめまして

贈与税で悩んでみたい”てっちゃーん”です。

わずか十数万円でも争いになってしまう場合もありますからね。本当に悲しい事です。

財産は無いけど、「心の財産」は残したいですね。

Posted by てっちゃーん at 2010年09月02日 08:25

at 2010年09月02日 08:25

at 2010年09月02日 08:25

at 2010年09月02日 08:25